夏季臺風、暴雨等極端天氣易發,進入7月下旬也就進入了防汛防臺的關鍵期!這一時期雷雨、大風、冰雹等強對流天氣頻發,臺風也接踵而至,如何做好防汛防臺工作,這份指南一定要了解。

一、防汛防臺小知識

1、什么是汛期

汛期是江河、湖泊、洪水在一年中明顯集中體現容易形成洪澇災害的時期,從統計情況看,“七下八上”期間全國洪水多發頻發,是每年防汛形勢最為嚴峻的時期。

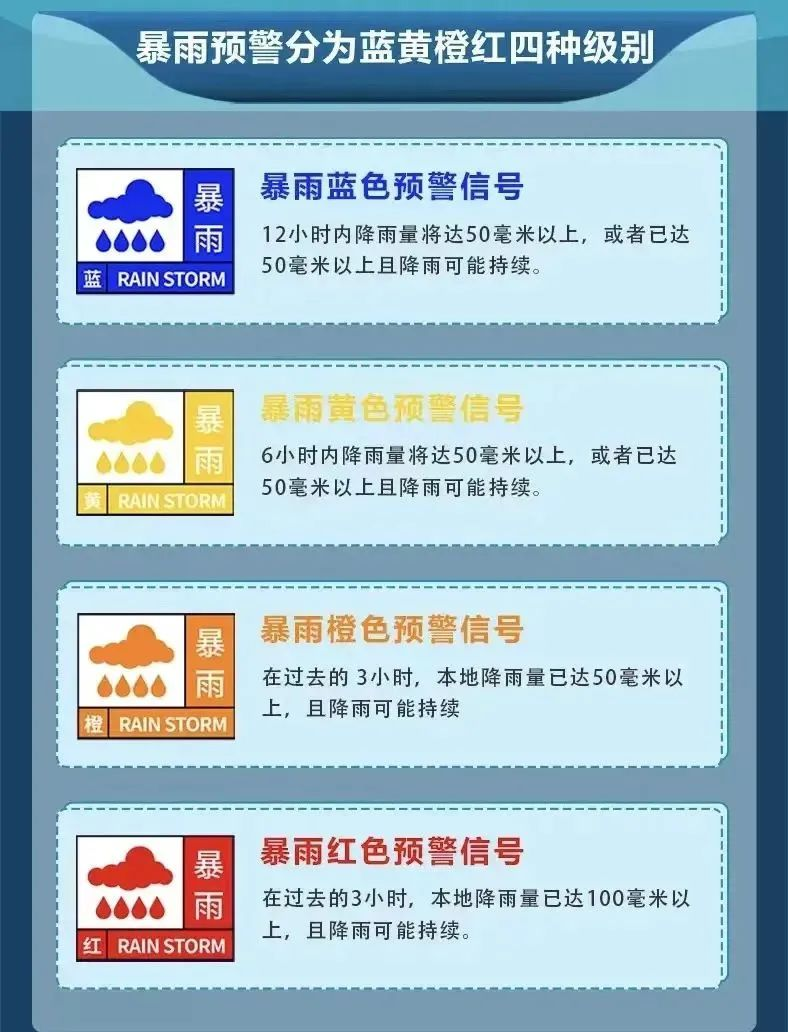

2、暴雨預警信號

暴雨預警信號是氣象部門通過氣象監測,在暴雨到來之前做出的預警信號,暴雨預警信號分四級,分別以藍色、黃色、橙色、紅色表示。

3、什么是臺風

臺風是熱帶氣旋的一種,是發生在熱帶或副熱帶洋面上的低壓渦旋,是一種強大而深厚的熱帶天氣系統,我國把西北太平洋和南海的熱帶氣旋按其底層中心附近最大平均風力(風速)大小劃分為6個等級,其中風力為12級或以上的,統稱為臺風。

4、臺風預警信號

氣象部門根據臺風可能產生的影響,在預報時常采用“消息”、”警報“和“緊急警報”三種形式向社會發布;同時按臺風可能影響的程度,從輕到重向社會發布藍、黃、橙、紅四色臺風預警信號。

二、防汛防臺安全管理攻略

1、臺汛前

組織檢查護坡、防汛墻、防汛鋼閘門等防汛防臺工程設施,并符合下列要求:

a)護坡及防汛墻若有裂縫或損壞,應及時修補;

b)護坡上不應堆放物品;

c)防汛墻上不應擱置物品、打洞;

d)離防汛墻不大于5m的范圍內不應有建筑工程;

e)防汛鋼閘門應在每年汛前進行維護保養,除銹、涂漆、加注潤滑油,做到防汛鋼閘門關閉無卡阻,無滲水現象。

組織檢查防汛防臺設備,并符合下列要求:

a)排水泵站應每年進行檢修保養,以保證運轉正常;

b)排放雨水的下水道每年應至少疏通一次,防止淤泥、垃圾堵塞;

c)潮閘門應每年進行檢修保養,防止銹蝕;

d)拖輪、叉車、鏟車等應急保障設備應保證正常運轉。

組織檢查戶外起重機,并符合以下要求:

a)夾軌器、防風制動器、錨定裝置等應完好、靈活有效、安全可靠;

b)企業應按照不同結構、不同噸位的戶外起重機的需求,確定相應的防護措施。

組織檢查防雷裝置和戶外設施,并符合以下要求:

a)防雷裝置應由具有資質的檢測單位每年檢測1次,并取得檢測合格證書;

b)爆炸危險環境場所的防雷裝置每半年檢測1次,并取得檢測合格證書;

c)煙囪、腳手架、宣傳牌等高空設施應固定可靠;

d)高低壓電線應安全可靠;

e)廠區內露天臨時堆放物品應綁扎牢固;

f)檢查危險房屋情況,并及時維修加固;

g)檢查廠區樹木,若樹枝與電線交叉接觸,應對樹枝進行修剪,防止大風大雨時電線漏電發生意外觸電事故;

h)戶外可移動設施設備應采取固定措施。

組織檢查倉庫、重點站房,并符合下列要求:

a)防汛防臺物資應完好;

b)危險化學品、防潮物品和設備應落實防水措施;

c)擋水防水設施應完好。

組織檢查帶纜樁和風暴樁,并符合以下要求:

a)蓋板、樁柱、底座外觀應完好,帶纜樁安全負荷標識清晰;

b)不應有永久性變形;

c)周圍不大于1 m的范圍內不應堆物。

組織檢查船舶,并符合下列要求:

a)檢查纜繩,確認按照船舶系纜方案系纜;

b)固定船上移動設備設施;

c)關閉所有通海閥;

d)關閉人孔、艙蓋,鎖緊門窗;

e)確認登船梯、引橋、動能源管線等狀態;

f)電纜無破損,并停止動能供應。

2、臺汛中

臺汛期間,企業防汛防臺辦公室應指定專人及時收集實時氣象、水文信息并記錄、發布。

臺汛期間,企業應實行24 h值班制度,外出檢查應至少雙人同行。

在臺汛警報期間,應檢查碼頭的帶纜設施、停靠船舶、水上漂浮物,并應符合下列要求:

a)依據船舶系纜方案對船舶加設防風暴纜繩并保持間距,纜繩的松緊根據氣候、潮汛等情況適時調整;

b)根據臺汛情況撤登船梯;

c)拖輪無線通信暢通,船舶處于良好狀態;

d)停靠船舶不留人值守;

e)進入引橋、碼頭等臨水區域穿戴好救生衣。

在臺汛警報期間,應檢查戶外起重機、廠區道路、廠區低洼處、防汛墻/防汛大堤等,并符合以下要求:

a)夾軌器、防風制動器、錨定裝置等安全措施落實到位;

b)應按照不同結構、不同噸位的戶外起重機的需求,確定相應的防護措施;

c)堤身有無裂縫、脫坡、滲水、坍塌等險情,堤頂平整,堤坡穩定,堤基無隱患,堤防的附屬設施如涵閘、泵站等完好;

d)防汛墻無裂縫、脫坡、滲水、坍塌等險情。

3、臺汛后

企業應盡快對臺汛中損壞的防汛防臺設備設施進行修復,恢復功能。

企業應按照分級統籌和常規防汛的要求對防汛物資進行及時足額補充。

防汛防臺辦公室應對防汛消耗物資的補充情況和防汛防臺設備設施修復情況進行復查。

防汛防臺辦公室應及時進行工作總結,落實防汛防臺改進措施。

企業應對防汛防臺專項應急預案實施情況進行總結評估。

企業應根據人員變化情況,及時對防汛防臺應急隊伍人員進行調整。

請各單位提高預防意識,結合自身實際,扎實做好防汛防臺安全防范工作,確保人員和財產安全!!!

| 來 源:集團公司質量安全環保部

| 責 編:高紅梅

| 校 對:寧湘舒

| 審 核:項 麗/甘豐錄